Dans un environnement économique en constante évolution, la gestion des portefeuilles de projets (Project Portfolio Management, PPM) s’impose comme un levier stratégique pour les organisations cherchant à maximiser la valeur de leurs investissements. L’augmentation du nombre de projets, leur complexité croissante et la nécessité d’aligner chaque initiative sur les objectifs globaux de l’entreprise rendent indispensable la mise en place d’une gouvernance efficace. La gouvernance du portefeuille de projets vise à coordonner, prioriser et suivre l’ensemble des initiatives, tout en assurant une utilisation optimale des ressources et une cohérence avec la stratégie organisationnelle.

Cet article a pour objectif d’analyser le rôle central de la gouvernance dans la gestion des portefeuilles de projets. Nous explorerons les principes fondamentaux de la gouvernance, ses bénéfices, les défis rencontrés lors de sa mise en œuvre, ainsi que les meilleures pratiques pour instaurer une gouvernance adaptée et performante. Enfin, des exemples concrets viendront illustrer l’impact d’une gouvernance efficace sur la réussite des portefeuilles de projets.

Définition de la gouvernance dans la gestion des portefeuilles de projets

La gouvernance dans la gestion des portefeuilles de projets se définit comme l’ensemble des règles, processus et structures qui encadrent la prise de décision, la priorisation et le suivi des projets au sein d’un portefeuille. Contrairement à la gouvernance de projet ou de programme, qui se concentre sur des initiatives individuelles ou groupées, la gouvernance de portefeuille adopte une vision globale, englobant toutes les initiatives stratégiques de l’organisation. Elle vise à garantir que chaque projet contribue à la réalisation des objectifs à long terme de l’entreprise.

Composants clés de la gouvernance

Les principaux composants de la gouvernance de portefeuille incluent les éléments suivants :

- Structures décisionnelles : comités de pilotage, conseils de gouvernance, bureaux de gestion de portefeuille (PMO), qui supervisent et arbitrent les décisions majeures.

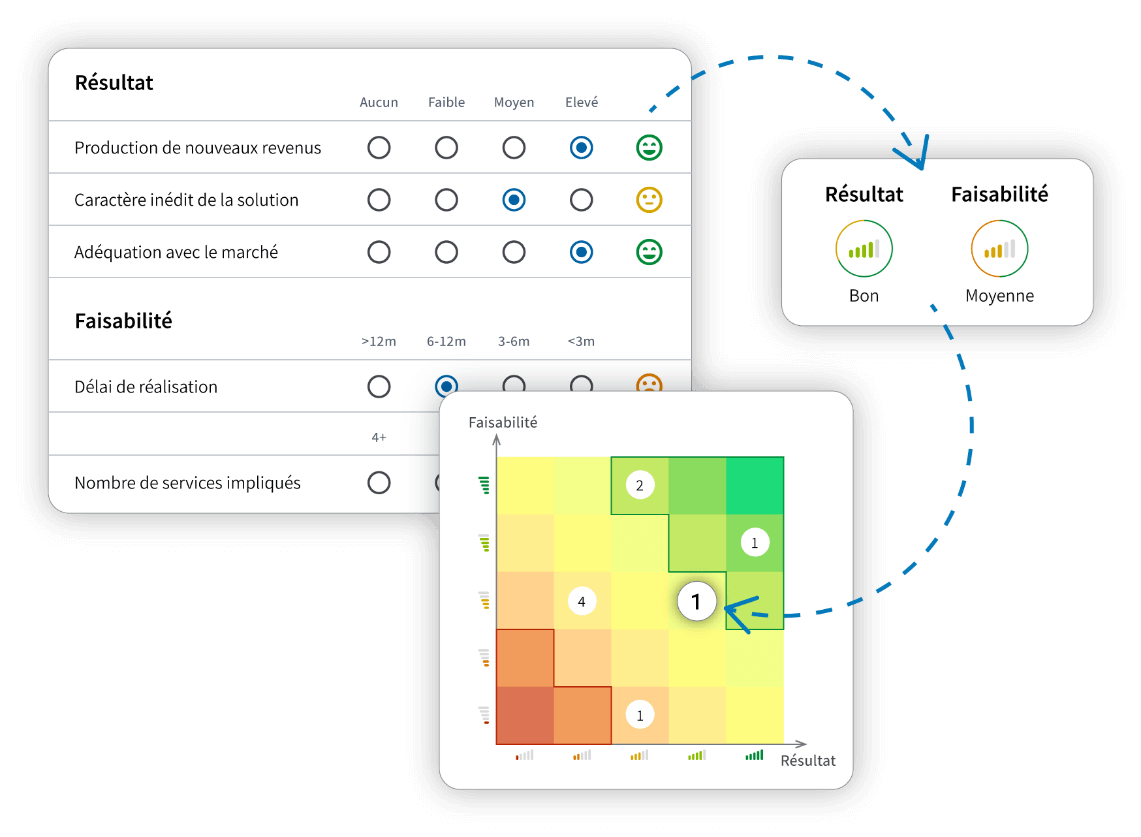

- Processus de priorisation : méthodes et critères permettant de sélectionner et de hiérarchiser les projets selon leur valeur ajoutée, leur alignement stratégique et leur faisabilité.

- Allocation des ressources : mécanismes d’affectation des ressources humaines, financières et matérielles en fonction des priorités du portefeuille.

- Gestion des risques : identification, évaluation et mitigation des risques à l’échelle du portefeuille.

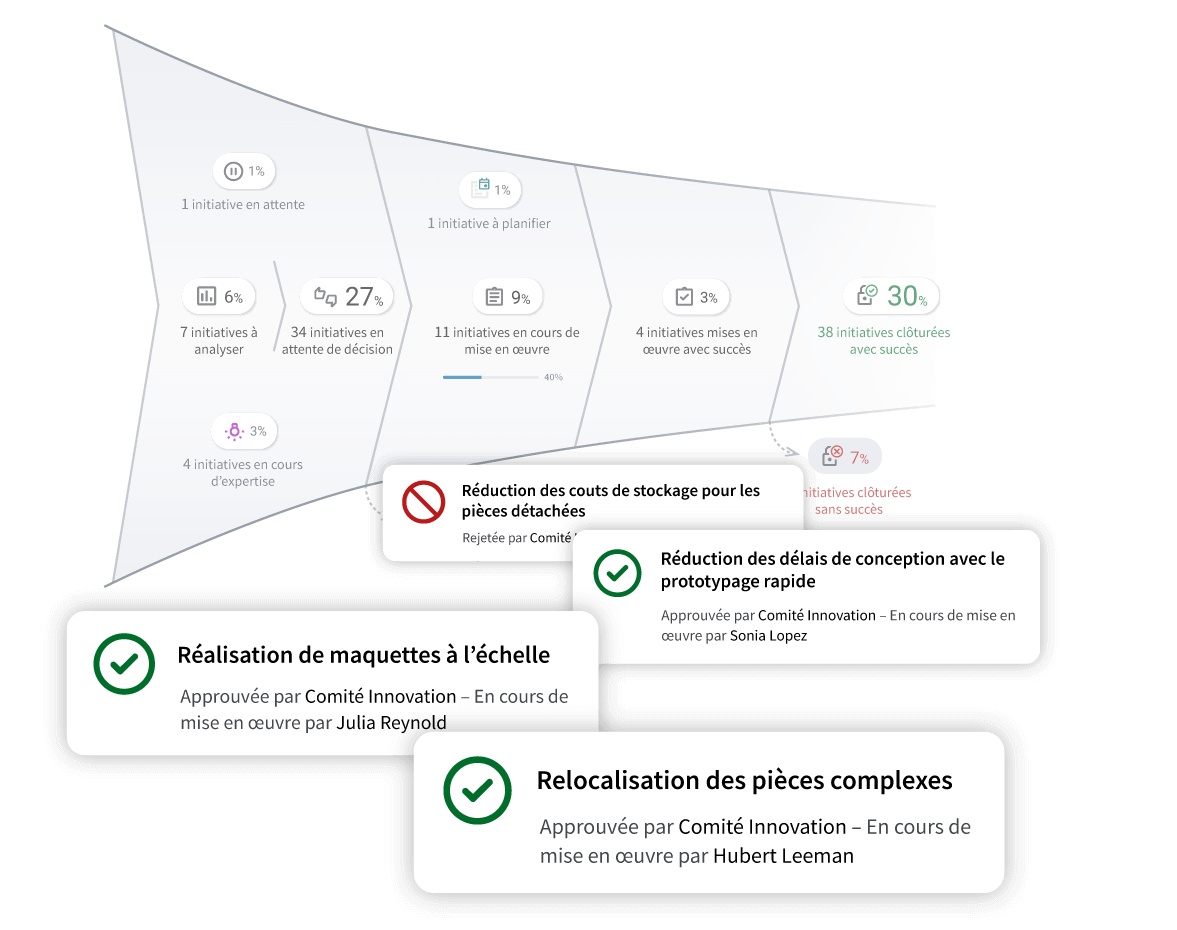

- Mécanismes de suivi et de contrôle : indicateurs de performance, tableaux de bord, reporting régulier et boucles de rétroaction pour assurer l’amélioration continue.

Le rôle de la gouvernance dans la gestion des portefeuilles de projets

Coordination des initiatives

La gouvernance joue un rôle fondamental dans la coordination des projets, en veillant à ce que chaque initiative soit alignée avec la stratégie globale de l’organisation. Elle facilite la communication entre les parties prenantes, clarifie les responsabilités et assure la cohérence des actions. Grâce à des structures de gouvernance bien définies, les organisations peuvent éviter les redondances, optimiser les synergies et garantir que les efforts sont concentrés sur les priorités stratégiques.

Priorisation des projets

L’un des apports majeurs de la gouvernance est la capacité à établir des critères objectifs pour la sélection et la priorisation des projets. En s’appuyant sur des processus transparents et partagés, la gouvernance permet d’arbitrer entre les besoins à court terme et les ambitions à long terme, tout en tenant compte des contraintes de ressources. Cette priorisation favorise une allocation optimale des moyens et maximise la valeur générée par le portefeuille.

Suivi et contrôle

Le suivi rigoureux des projets est un pilier de la gouvernance. L’utilisation d’indicateurs de performance (KPI), de tableaux de bord et de mécanismes de reporting permet de mesurer l’avancement, d’identifier les écarts et de prendre des mesures correctives en temps réel. Les boucles de rétroaction intégrées dans la gouvernance favorisent l’apprentissage organisationnel et l’amélioration continue des processus.

Pratiques de gouvernance et adaptation

Pratiques standards de gouvernance

Les organisations s’appuient souvent sur des cadres de référence reconnus, tels que ceux proposés par le Project Management Institute (PMI) ou Prince2, pour structurer leur gouvernance de portefeuille. L’établissement d’un PMO (Project Management Office) dédié au portefeuille permet de centraliser la supervision, d’harmoniser les pratiques et de garantir la cohérence des décisions à l’échelle de l’organisation.

Cas rencontrés dans les organisations

Cas n°1 : La gouvernance « du chef » (personnalisée, non transmissible)

Dans certaines organisations, la gouvernance repose sur un leader charismatique. Tout dépend de sa présence et de sa méthode. À son départ, la structure de gouvernance s'effondre, car les autres leaders n'adoptent pas un système qui n'est pas le leur.

Solution : Mieux vaut formaliser le savoir tacite du leader en documentant les règles implicites de décision (critères, fréquence, arbitrages) et en rendant visibles les routines de pilotage. L’objectif est de transformer un leadership individuel en un système transmissible.

Cas n°2 : La gouvernance non formalisée ou inadaptée aux portefeuilles

La gouvernance peut parfois être trop uniforme, sans distinction entre les différents types de portefeuilles (innovation, amélioration continue, stratégie). Cela peut entraîner des processus trop lourds pour certains projets et trop flous pour d'autres.

Solution : Adapter le standard au contexte en identifiant les familles de portefeuilles et en définissant pour chacune un modèle de gouvernance allégée ou renforcée (fréquence, indicateurs, instances). L’objectif est de standardiser les principes, pas les formats.

Cas n°3 : La gouvernance existe mais le standard est rejeté

Un modèle de gouvernance imposé peut ne pas refléter les pratiques réelles ni la culture de l’organisation, entraînant une résistance passive et un retour aux pratiques anciennes.

Solution : Traiter la gouvernance comme un produit à améliorer avec ses utilisateurs. Mettre en place un retour d’expérience structuré après chaque comité pour ajuster le standard et en faire un outil au service de tous. L’objectif est de s’appuyer sur l’intelligence collective, pas par la contrainte.

Cas n°4 : Absence totale de gouvernance

Dans certaines organisations, il n'existe pas de règles de priorisation, pas de comités, et les décisions sont prises au cas par cas. Les projets avancent par opportunité, selon les bonnes intentions des individus.

Solution : Commencer petit en formalisant une première instance simple (comité de priorisation mensuel) et en définissant un cadre minimal viable : rôles, objectifs, indicateurs. L’objectif est de passer du chaos à la maîtrise progressive.

Adaptation aux spécificités organisationnelles

Il est essentiel d’adapter les structures et processus de gouvernance aux spécificités de chaque organisation : taille, culture, secteur d’activité, etc. Par exemple, une grande entreprise industrielle pourra mettre en place des comités de gouvernance complexes, tandis qu’une PME privilégiera des processus plus agiles et informels. L’adaptation passe également par l’implication des parties prenantes et la prise en compte des retours d’expérience pour ajuster en continu les dispositifs de gouvernance.

Défis et meilleures pratiques

La mise en place d’une gouvernance efficace se heurte à plusieurs défis, parmi lesquels la résistance au changement, le manque de clarté dans les priorités ou encore l’insuffisance de formation des équipes. Pour surmonter ces obstacles, il est recommandé de :

- Former et sensibiliser les équipes à la gouvernance de portefeuille ;

- Impliquer activement les parties prenantes dans la définition des processus ;

- Communiquer de manière transparente sur les objectifs et les critères de décision ;

- Mettre en place des outils de suivi adaptés et accessibles.

Études de cas et applications pratiques

Exemples concrets

Plusieurs entreprises ont su transformer leur gestion de portefeuille grâce à une gouvernance renforcée. Par exemple, une multinationale du secteur de l’énergie a mis en place un PMO centralisé, permettant de standardiser les processus de sélection et de suivi des projets à l’échelle mondiale. Cette démarche a permis d’améliorer la visibilité sur l’ensemble du portefeuille, d’optimiser l’allocation des ressources et de réduire les risques de dérive budgétaire.

Dans le secteur public, une administration a adapté sa gouvernance en instaurant des comités de pilotage transverses, favorisant la collaboration entre directions et l’alignement des projets sur les politiques publiques.

Ces exemples illustrent l’importance d’une gouvernance adaptée au contexte et la valeur ajoutée qu’elle peut générer. En définitive, la gouvernance constitue un levier essentiel pour la réussite de la gestion des portefeuilles de projets. Elle permet d’assurer l’alignement stratégique, la priorisation et le suivi rigoureux des initiatives, tout en favorisant l’optimisation des ressources et l’amélioration continue.

Les organisations souhaitant renforcer leur gouvernance de portefeuille doivent adopter des pratiques adaptées à leur contexte, impliquer activement les parties prenantes et investir dans la formation des équipes. Une gouvernance bien conçue et bien appliquée est un facteur clé de succès pour maximiser la valeur des portefeuilles de projets.

FAQ – Gouvernance dans la gestion des portefeuilles de projets

Qu’est-ce que la gouvernance de portefeuille de projets ?

La gouvernance de portefeuille désigne l’ensemble des structures, processus et outils permettant d’aligner les projets sur la stratégie de l’organisation, d’optimiser l’utilisation des ressources et de maximiser la valeur des investissements.

Pourquoi la gouvernance est-elle stratégique pour la gestion de portefeuilles ?

Elle assure la cohérence entre les projets et les objectifs globaux, facilite la prise de décision, améliore la transparence et permet de mieux gérer les priorités et les ressources.

Quels sont les éléments essentiels d’une bonne gouvernance de portefeuille ?

Des structures adaptées (comités de pilotage, PMO), des processus de priorisation clairs, des outils de suivi (KPI, tableaux de bord) et l’implication active des parties prenantes sont indispensables.

Comment prioriser efficacement les projets dans un portefeuille ?

En utilisant des critères objectifs, des processus structurés et des outils de suivi pour arbitrer, mesurer l’avancement et ajuster le portefeuille selon les évolutions internes ou externes.

Quels sont les principaux défis rencontrés ?

La résistance au changement, le manque de clarté des rôles ou de formation, et la difficulté à impliquer toutes les parties prenantes. Ces obstacles peuvent être surmontés par la formation, la communication et l’amélioration continue.

Quels bénéfices concrets apporte une gouvernance renforcée ?

Une meilleure visibilité sur les projets, une allocation optimale des ressources, une maîtrise accrue des risques et une capacité d’adaptation renforcée, comme le montrent de nombreux cas concrets dans le secteur privé et public.

La gouvernance favorise-t-elle l’agilité et la pérennité de l’organisation ?

Oui, elle soutient l’apprentissage organisationnel, l’amélioration continue et la capacité à s’adapter rapidement aux évolutions du marché ou aux changements de priorités.

Quelles sont les perspectives d’évolution de la gouvernance de portefeuille ?

L’intégration de la transformation numérique, l’agilité, et la gestion en contexte incertain ou multiculturel sont des axes de recherche et d’amélioration à explorer pour enrichir les pratiques.