Pour de nombreux chefs de projets, la réussite n’est pas garantie. Délais dépassés, budgets qui explosent, livrables en dessous des attentes… Les causes sont variées, mais les conséquences sont toujours coûteuses : perte de temps, gaspillage de ressources, démotivation des équipes, confiance des clients et parties prenantes fragilisées.

Les données 2024 du Project Management Institute confirment cette réalité : seulement 48 % des projets atteignent leurs objectifs. À l’inverse, 12 % échouent complètement et 40 % se situent dans une zone intermédiaire, ni pleinement réussis, ni franchement ratés. Autrement dit, plus d’un projet sur deux ne répond pas totalement aux attentes initiales.

Face à ce constat, les chefs de projets ont tout intérêt à analyser en profondeur les raisons de ces écarts. Identifier les risques en amont, ajuster la trajectoire en cours de route et tirer les leçons des projets qui n’aboutissent pas sont des leviers puissants pour éviter les erreurs récurrentes et améliorer durablement la performance.

Dans cet article, nous revenons sur les lois et causes d’échec des projets, et partageons les bonnes pratiques à adopter, dont l’analyse des projets qui échouent, pour en tirer des leviers de réussite.

Les 6 lois incontournables à connaître pour comprendre et éviter l’échec des projets

Qu’est-ce qu’un projet qui échoue ?

D’après le Project Management Institute, la réussite d’un projet ne se limite pas à respecter les délais et le budget :

Successful projects deliver value that justifies the effort and expense.

Par extension, un projet qui échoue est donc celui qui ne parvient pas à créer cette valeur, que ce soit en raison de résultats insuffisants, de coûts excessifs ou d’un écart entre les attentes et la perception finale des parties prenantes.

Certaines lois empiriques observées dans le monde du travail, permettent d’expliquer des dérives fréquentes. Les connaître, c’est déjà se donner les moyens d’agir.

La loi de Pareto : se concentrer sur l’essentiel

« 80 % des effets sont produits par 20 % des causes. »

Selon cette loi, une minorité de causes génère la majorité des résultats… ou des problèmes. Vouloir tout traiter de façon égale disperse les efforts.

- Exemple : 20 % de vos initiatives créent 80 % de la valeur, mais vous passez l’essentiel de votre temps sur le reste.

- Application de la loi : identifier les leviers majeurs (goulots d’étranglement, irritants récurrents, irritants clients) et prioriser les actions à fort impact au lieu de répartir les ressources partout.

La loi de Murphy : anticiper l’imprévu

« Tout ce qui est susceptible de mal tourner finira par mal tourner. »

Cette loi n’est pas un appel au pessimisme, mais un encouragement à anticiper les risques. Dans un projet, l’imprévu n’est pas une exception : il faut l’intégrer dès le départ.

- Exemple : vous programmez une bascule technique un vendredi soir sans test préalable. Un bug imprévu survient… et vous passez tout le week-end à corriger.

- Application de la loi : ne jamais sous-estimer la phase de planification, documenter les risques, prévoir des scénarios alternatifs et mettre en place des alertes.

La loi de Parkinson : fixer des délais engageants

« Le travail s’étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. »

Plus vous laissez de temps, plus vous créez d’inertie et de lenteur dans l’exécution.

- Exemple : un comité de pilotage se donne un mois pour valider une décision simple… qui aurait pu être prise en 30 minutes.

- Application de la loi : fixer des jalons courts et engageants, instaurer des rituels cadencés avec des livrables intermédiaires.

La loi de Laborit : affronter les tâches difficiles

« Devant plusieurs tâches, l’humain a tendance à choisir la plus agréable. »

Nous privilégions naturellement ce qui est simple ou gratifiant, au détriment des sujets complexes mais importants.

- Exemple : passer la journée à répondre à ses e-mails plutôt que de travailler sur le plan stratégique.

- Application de la loi : mettre en lumière les priorités stratégiques, même inconfortables, et créer des rituels collectifs pour traiter les sujets de fond.

La loi d’Illich : limiter la surcharge

« Au-delà d’un certain seuil, la productivité décroît. »

Accumuler trop de projets ou de tâches en parallèle ralentit tout le monde et réduit la qualité du travail.

- Exemple : une équipe gère 15 projets en parallèle, sans capacité réelle. Résultat : tout avance lentement, rien ne se termine.

- Application de la loi : limiter le nombre de projets en cours et piloter la charge de travail selon la capacité réelle des équipes.

La loi de Carlson : préserver la concentration

« Un travail réalisé en continu est plus efficace qu’un travail interrompu. »

Chaque interruption impose un temps de « rechargement mental » qui freine l’efficacité globale.

- Exemple : un collaborateur interrompu toutes les 10 minutes met 30 minutes à retrouver son niveau de concentration.

- Application de la loi : bloquer des plages de travail sans interruption et réduire les suivis ponctuels au profit de moments clés bien cadrés.

Tableau récapitulatif des lois incontournables pour éviter l’échec des projets

| Loi | Principe clé | Application en gestion de projet |

|---|---|---|

| Pareto | 80 % des résultats viennent de 20 % des causes | Identifier les leviers majeurs et concentrer les efforts |

| Murphy | L’imprévu arrivera tôt ou tard | Planifier, documenter les risques, prévoir des plans B |

| Parkinson | Le travail s’étend pour occuper tout le temps disponible | Fixer des délais courts, livrables intermédiaires |

| Laborit | On choisit naturellement les tâches agréables | Mettre en avant les priorités stratégiques et inconfortables |

| Illich | Trop de charge nuit à la productivité | Limiter le nombre de projets en cours |

| Carlson | Les interruptions réduisent l’efficacité | Préserver des plages de travail sans interruption |

En complément de ces lois, il est tout aussi important d’identifier les causes d’échec qui se manifestent sur le terrain, afin de pouvoir agir avant qu’ils ne compromettent la réussite d’un projet.

Les 7 causes les plus fréquentes d’échec des projets en entreprise

Certains problèmes reviennent régulièrement dans les projets en difficulté. Les repérer rapidement permet d’agir avant qu’ils ne compromettent la réussite. Les voici :

- Mauvaises données d’entrée : des objectifs flous ou des informations initiales incomplètes faussent la trajectoire dès le départ, compliquant toute correction.

- Manque de visibilité sur l’avancement : sans vision claire et partagée de l’état du projet, les décisions se prennent sur la base d’informations partielles, augmentant le risque de dérive.

- Priorités floues ou changeantes : en l’absence d’alignement, les équipes se dispersent sur des tâches secondaires au détriment des actions critiques.

- Projets « fantômes » ou doublons : plusieurs équipes travaillent sur des initiatives similaires sans le savoir, ce qui gaspille du temps et des ressources.

- Reporting chronophage et décousu : la collecte et la mise en forme des informations prennent plus de temps que l’exécution des tâches, créant frustration et erreurs.

- Manque de collaboration entre équipes : des échanges éparpillés sur différents canaux entraînent des pertes d’information et des incompréhensions.

- Décisions tardives ou incohérentes : l’absence de gouvernance claire ralentit la prise de décision et provoque des revirements coûteux.

Réduire au maximum ces facteurs est indispensable pour sécuriser vos projets et leur donner les meilleures chances de succès. Voyons maintenant quelles bonnes pratiques permettent de les limiter efficacement

Les bonnes pratiques pour mener vos projets au succès

Réduire les risques d’échec passe à la fois par une meilleure préparation, un pilotage rigoureux et un suivi collaboratif. Voici les leviers essentiels à mettre en place pour maximiser vos chances de réussite :

- Clarifier les objectifs et le périmètre dès le départ : s’assurer que toutes les parties prenantes partagent la même vision et les mêmes priorités.

- Prioriser les actions à fort impact : concentrer l’énergie et les ressources sur ce qui apporte le plus de valeur au projet.

- Limiter le nombre de projets en parallèle : éviter la dispersion et garantir une meilleure allocation des moyens.

- Mettre en place un suivi visuel et partagé : utiliser des tableaux de bord clairs, des indicateurs pertinents et des alertes précoces pour détecter rapidement les écarts.

- Favoriser la collaboration active : centraliser les échanges et la documentation dans un espace unique accessible à tous.

- Suivre et réévaluer régulièrement les risques : ajuster le plan d’action en fonction de l’évolution du contexte et des imprévus.

Tracer les projets en échec pour les transformer en opportunités

Lorsqu’un projet échoue, il est tentant de passer rapidement à autre chose. Pourtant, c’est souvent dans ces moments que se trouvent les meilleures leçons pour l’avenir.

Documenter les projets en échec permet de :

- Comprendre les causes profondes et éviter de reproduire les mêmes erreurs ;

- Capitaliser sur les acquis : certaines idées, livrables ou méthodes peuvent être réutilisées dans d’autres contextes ;

- Repérer les signaux faibles : comparer les projets réussis et ceux qui ont échoué aide à identifier plus tôt les indicateurs de dérive ;

- Renforcer la confiance et la transparence : partager ces constats montre que l’organisation apprend et s’améliore en continu.

Avec un système de suivi structuré et collaboratif, cette capitalisation devient un véritable levier de performance, transformant l’échec ponctuel en moteur d’amélioration continue.

Utiliser une solution collaborative comme IDhall

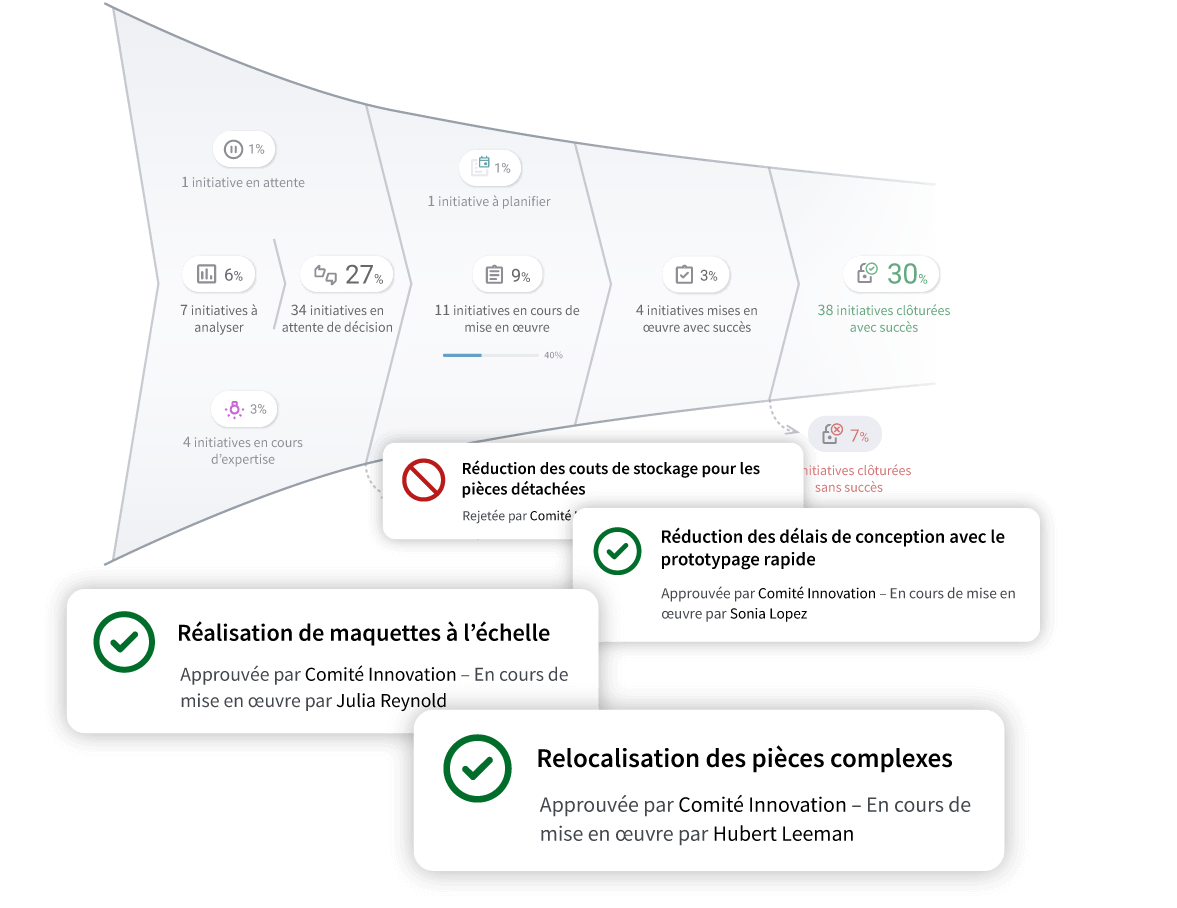

Mettre en place ces bonnes pratiques demande de la méthode, mais aussi des outils adaptés. IDhall répond à ces deux exigences en offrant un environnement unique pour :

- Centraliser toutes les initiatives et éliminer les doublons ;

- Donner une visibilité claire sur l’avancement des projets grâce à des tableaux de bord partagés ;

- Prioriser efficacement en mettant en avant les actions à fort impact ;

- Simplifier le reporting grâce à des indicateurs actualisés en temps réel ;

- Favoriser la collaboration entre toutes les parties prenantes, où qu’elles soient ;

- Capitaliser sur l’expérience en conservant l’historique et les enseignements de chaque projet.

En structurant le suivi et en rendant l’information accessible à tous, IDhall transforme la gestion de projet en un levier durable de performance collective.

FAQ

Quelles sont les principales causes d’échec d’un projet ?

Les raisons sont multiples : mauvaises données d’entrée, manque de visibilité sur l’avancement, priorités floues, doublons, reporting chronophage, faible collaboration, décisions tardives… Avec une méthode adaptée et un outil comme IDhall, il est possible de détecter rapidement ces déclencheurs et de les corriger avant qu’ils ne compromettent le projet.

Quelles lois expliquent les dérapages des projets ?

Six lois empiriques éclairent ces mécanismes :

- Loi de Murphy (l’imprévu est inévitable),

- Loi de Pareto (80 % des résultats viennent de 20 % des causes),

- Loi de Parkinson (les délais s’étirent toujours),

- Loi de Laborit (tendance à privilégier les tâches faciles),

- Loi de Illich (trop de charge nuit à la productivité),

- Loi de Carlson (les interruptions réduisent l’efficacité).

IDhall permet d’utiliser ces lois en planifiant mieux, en priorisant efficacement et en limitant les interruptions grâce à un suivi centralisé.

Comment réduire les risques d’échec d’un projet ?

En clarifiant les objectifs dès le départ, en priorisant les actions à fort impact, en limitant les projets parallèles, en suivant l’avancement de façon visuelle et partagée, et en favorisant la collaboration active. IDhall offre un espace unique où ces bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre facilement, avec des tableaux de bord clairs et des indicateurs en temps réel.

Pourquoi faut-il tracer les projets en échec ?

Documenter un échec permet d’identifier les causes profondes, de capitaliser sur ce qui peut être réutilisé, de détecter plus tôt les signaux faibles et de renforcer la transparence. Avec IDhall, cette capitalisation est simplifiée : l’historique complet des projets et leurs enseignements restent accessibles pour guider les futures initiatives.

Quel est le rôle d’IDhall dans la réussite des projets ?

IDhall centralise toutes les initiatives, donne une visibilité en temps réel sur l’avancement, aide à prioriser, simplifie le reporting et facilite la collaboration. L’application transforme le suivi de projet en un véritable levier de performance collective, tout en permettant de capitaliser sur l’expérience pour éviter de répéter les mêmes erreurs.